¿Hasta qué punto podemos conocer de veras a alguien? Y si acaso llegamos a conocerla –desde luego que no de manera completa y definitiva, al igual que nos sucede con nosotros mismos–, ¿la conocemos como realmente es o está siendo, o tal vez por las proyecciones imaginarias más o menos acertadas que brotan de nuestro interior? A lo que se ve ese fenómeno que se denomina «solipsismo», y que aparece en pensadores como Descartes o Wittgenstein, no es un mero problema filosófico; como toda verdadera pregunta filosófica, es una cuestión vital. Después de todo, no haríamos filosofía ni literatura o arte si la vida no nos impusiera sus severos límites, si al fin y al cabo no viviéramos como vivimos.

Según Marcel Proust, «el ser humano es el ser que no puede salir de sí mismo, que conoce a los otros sólo en su propio interior y, si dice lo contrario, miente». Paradójicamente, ¿cómo es posible que haya escrito una de las novelas más ambiciosas, innovadoras e influyentes no sólo del siglo XX, sino de la historia de la literatura, En busca del tiempo perdido? A juicio del crítico Harold Bloom, «el narrador tiene el privilegio de presentarnos la constelación de personajes más amplia, vital y diversa que pueda encontrarse fuera de Shakespeare».

Precisamente una de las funciones del arte, ¿no es la de ejercer de puente entre la diversidad de seres humanos y culturas? «Sólo mediante el arte podemos salir de nosotros, saber lo que otro ve de ese universo distinto del nuestro y cuyos paisajes serían tan desconocidos como los que pueda haber en la luna. Gracias al arte, en lugar de ver un solo mundo, el nuestro, lo vemos multiplicarse, y disponemos de tantos mundos como artistas originales hay, más diferentes unos de otros que los que gravitan en el infinito…».

Al tiempo que opera a modo de puente que salva el abismo de soledad y comunica unas orillas con otras, multiplica nuestros puntos de vista incluso antes de que Nietzsche, Ortega y Gasset y otros pensadores desplegaran el concepto de perspectiva. En consonancia con el perspectivismo se encuentra de manera inseparable el pluralismo. ¿Cuánto le debe el pluralismo, requisito indispensable de las democracias modernas, a la literatura y las artes? Con todo, a pesar de nuestras irreductibles diferencias culturales y personales, tengo para mí que puede alcanzarse ante los acuerdos que requieren las reformas sociales unidad dentro de la diversidad, al menos de forma provisional y no sin una tensión esencial e irresoluble. Y esto se puede conseguir a través de la universalidad de los lenguajes de las artes.

En otro maravilloso pasaje de El tiempo recobrado, la última y a mi parecer más reveladora parte de la interminable novela de Proust, el autor propone un método para leer que es equivalente al que defendí en Conocerte a través del arte: «En realidad, cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo. La obra del escritor no es más que un instrumento óptico que ofrece al lector para permitirle discernir lo que, sin ese libro, no hubiera podido ver en sí mismo. El reconocimiento en sí mismo, por el lector, de lo que el libro dice es la prueba de la verdad de éste, y viceversa, al menos hasta cierto punto, porque la diferencia entre los dos textos se puede atribuir, en muchos casos, no al autor, sino al lector».

Me sorprende que este fragmento, que tal vez debiera estar a la entrada de cualquier biblioteca, no sea más conocido, pues indica un camino de cómo leer para no perder de vista la verdad de la literatura, que es indisociable de la experiencia de la vida, naturalmente. Se sirve de una metáfora visual, «instrumento óptico», en la estela de la que han empleado otros grandes escritores, desde Shakespeare a Stendhal, pasando por Lichtenberg (espejo). No es fortuito, pues el sentido de la vista ha sido a lo largo de la historia de Occidente el más privilegiado cognitivamente, por ello ha dado lugar a términos como: «iluminar», «revelar», «desvelar», «descubrir», «esclarecer», «aclarar», «lúcido», «clarividente»…

De hecho, al señalar que «cada lector es, cuando lee, el propio lector de sí mismo», no hace sino rememorar en cierto modo la vía iluminativa de San Agustín de Hipona buscando la verdad en el interior del ser humano. Aún más, ¿no guarda relación la etimología de «inteligente» con leer en el interior de uno, en sí mismo? De acuerdo con Pascal, Proust sostendría que «el corazón tiene razones que la razón no entiende». Y una de las labores de la literatura y el arte es, por medio de sus distintos lenguajes, explorar esos laberínticos caminos de las emociones y de los sentimientos, y sacarlos a la luz pública en busca de la verdad.

No se trata de una verdad única, definitiva, inamovible y excluyente, lo que desemboca en el dogmatismo, sino antes bien en una verdad de la experiencia que se puede formular de diferentes formas y acorde con el pluralismo de la razón. Tampoco se trata de un verdad subjetiva; por lo pronto cabe considerarla intersubjetiva, puesto que coinciden en ella seres que distan en espacio y tiempo. A Proust le apasiona el amor, la belleza, los celos, la amistad, la memoria, el tiempo… Porque a través de ello se puede conocer, y ampliar y enriquecer su experiencia del mundo: «El deber y el trabajo de un escritor son el deber y el trabajo de un traductor».

Es curioso que lo hayan calificado y descalificado definiéndolo como esteta o esteticista, cuando en un momento de su ensayo Contra Sainte-Beuve declara: «No se puede hablar de una belleza intrínsecamente engañosa, porque el placer estético es precisamente aquel que acompaña al descubrimiento de una verdad». ¿Para qué si no leemos, o contemplamos arte, para entretenernos o evadirnos, para matar el tiempo? No, para eso es preferible en todo tiempo vivir; si renunciamos a otras actividades es porque por medio de la literatura y el arte puede revelársenos lo vivido: «En suma, ese arte tan complicado es el único arte vivo. Sólo él expresa para los demás y nos hace ver a nosotros nuestra propia vida, esa vida que no se puede `observar´, esa vida cuyas apariencias que se observan requieren ser traducidas y muchas veces leídas al revés y penosamente descifradas». ¿Cómo podemos ser si en cierto modo no sé lo que soy?

Por eso considera que la verdadera vida está en la literatura y en el arte, operaciones por medio de las cuales se traduce lo sentido y lo vivido a signos en los que nos reconocemos: «La verdadera vida, la vida al fin descubierta y dilucidada, la única vida, por lo tanto, realmente vivida es la literatura; esa vida que, en cierto sentido, habita cada instante en todos los hombres tanto como en el artista». Me atrevería a sostener que la diferencia principal entre los artistas y otros seres humanos es que los primeros poseen la técnica y el dominio de un lenguaje para traducir y expresar lo sentido y pensado.

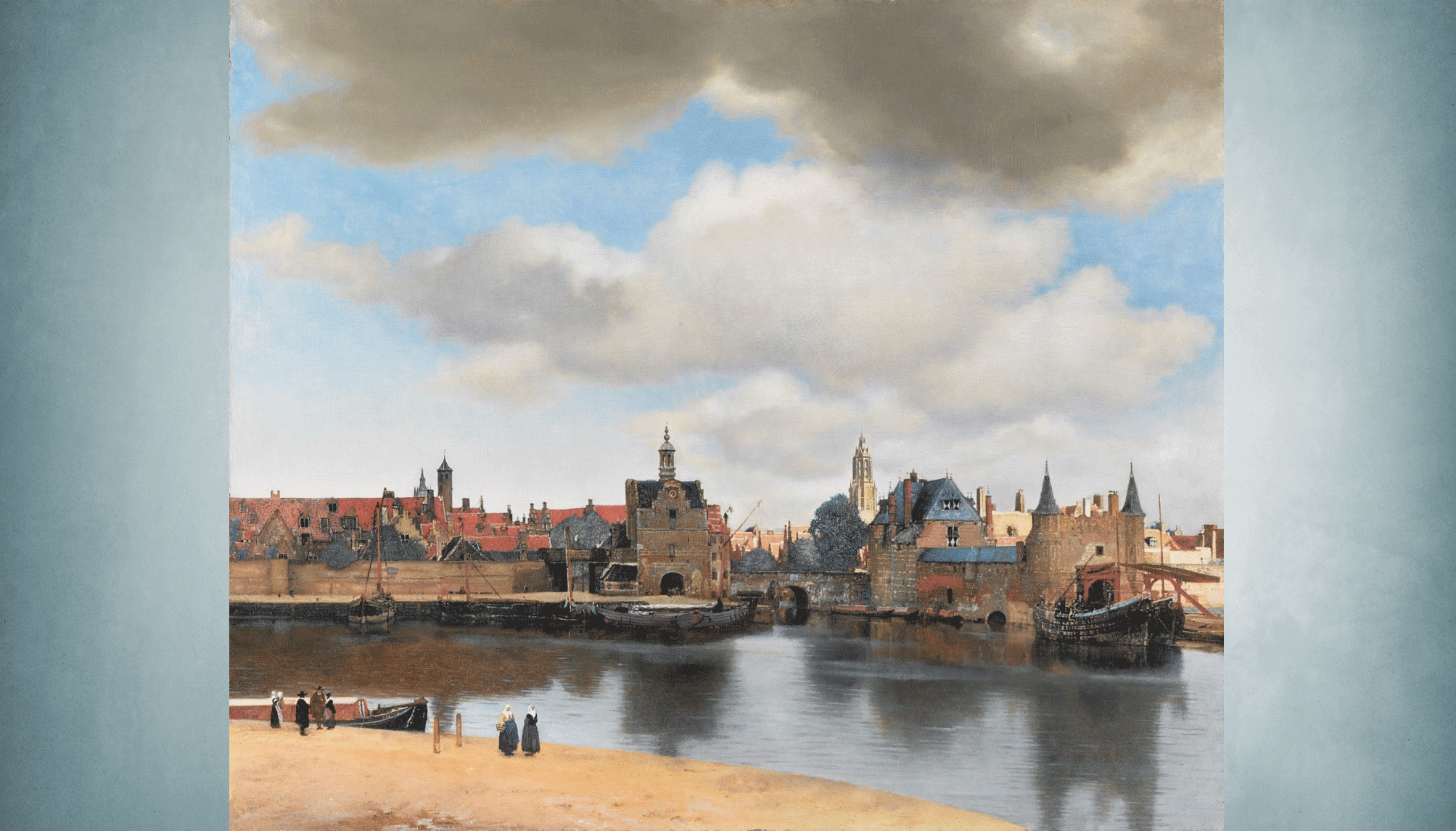

Esta es la razón por la que un escritor o un artista renuncian a «vivir» en beneficio de la creación: es ella la que descubre y revela el esplendor de la vida: «la ley cruel del arte es que los seres mueran y que nosotros mismos muramos agotando todos los sufrimientos, para que nazca la hierba no del olvido, sino de la vida eterna, la hierba firme de las obras fecundas, sobre la cual vendrán las generaciones a hacer, sin preocuparse de los que duermen debajo, su ‘almuerzo en la hierba'».

Nosotros, herederos del pasado, somos en todo tiempo los que nos alimentamos de ese «almuerzo en la hierba»: son los múltiples estratos de la historia que se actualizan en el acto de leer. Este es el uno de los placeres de leer, inseparable de conocer y cuidar de nosotros, y que según uno de sus más persistentes estudiosos, Alberto Manguel, «nos concede tantas inesperadas habilidades: preservar la memoria, dialogar con los muertos, dar testimonio del futuro, tomar prestada la experiencia de los otros, compartir escenas nunca vistas y emociones nunca sentidas, reconocer sabidurías que no sabíamos eran nuestras, aprender a través de un simple código de signos quiénes somos y qué es el mundo».

Almuerzo en la hierba (1863), de Edouard Manet, Museo d`Orsay, París.

Sebastián Gámez Millán

Sebastián Gámez Millán (Málaga, 1981) es licenciado y doctor en Filosofía por la UMA con la tesis La función del arte de la palabra en la interpretación y transformación del sujeto. Es jefe del Departamento de Filosofía del IES Capellanía (Alhaurín de la Torre). Ha sido profesor-tutor de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea y de Éticas Contemporáneas en la UNED de Guadalajara.

Ha participado en más de treinta congresos nacionales e internacionales y ha publicado más de 345 artículos y ensayos sobre filosofía, antropología, teoría del arte, estética, literatura, ética y política. Es autor de Cien filósofos y pensadores españoles y latinoamericanos (Ilusbooks, Madrid, 2016), Conocerte a través del arte (Ilusbooks, Madrid, 2018) y Meditaciones de Ronda (Anáfora, Málaga, 2020) y Cuanto sé de Eros. Concepciones del amor en la poesía hispanoamericana contemporánea (UNED, Madrid, 2022). Ha colaborado con artículos en quince libros, entre los cuales cabe mencionar: Ensayos sobre Albert Camus (2015), La imagen del ser humano. Historia, literatura, hermenéutica (Biblioteca Nueva, 2011), La filosofía y la identidad europea (Pre-textos, 2010), Filosofía y política en el siglo XXI. Europa y el nuevo orden cosmopolita (Akal, 2009). Ha ejercido de comisario de arte y escrito sobre numerosas exposiciones.

Escribe habitualmente en diferentes medios de comunicación (Cuadernos Hispanoamericanos, Descubrir el Arte, Claves de Razón Práctica, Café Montaigne. Revista de Artes y Pensamiento, Homonosapiens, Sur. Revista de Literatura, MAE (Museo Andaluz de la Educación)…) sobre temas de actualidad, educativos, filosóficos, literarios, artísticos y científicos. Le han concedido cinco premios de ensayo, cuatro de poesía y uno de microrrelatos, entre ellos el premio de Divulgación Científica del Ateneo-UMA (2016) y la Beca de Investigación Miguel Fernández (2019).